Meeting Notes / Pads

Sicherungskopien aller uns bekannten, geteilten Pads (z.B. CodiMD, HackMD, HedgeDoc) und Protokolle. Warum? Weil Daten im Netz auch mal verschwinden und weil wir an einem zentralen Ort alles besser durchsuchen können! Viele, aber nicht alle dieser Notizen wurden in die laufende Dokumentation eingearbeitet. Dieser Bereich versteht sich als Stöberarchiv.

Solche Pads sind ungeheuer praktisch, da sie die kollaborative Arbeit in Echtzeit ermöglich. Jedoch sind sind nur eine flüchtige, lineare Darstellung von Inhalten, die über die Dauer keinen Zusammenhang ermöglichen - ähnlich, wie Chatverläufe. Es ist äußerst schwer, sie zu pflegen und alle im Blick zu behalten.

Aktuelle News gibt es unter Blog / Historie

- 25.02.2025 // FabAccess Koordinationsgespräch Mario, Fadia, Sara, Anjusch

- 11.02.2025 // FabAccess Community Call Notes

- 04.02.2025 // Koordinationsgespräch Jonny + Mario + Anjusch

- 13.12.2024 // Koordinationscall Jonny + Mario + Max

- 06.11.2024 // FabAccess Community Call

- 28.10.2024 // Meeting-Protokoll Koordinationsteam FabAccess

- 23.10.2024 // FabAccess PCB v2 (FabReader)

- 10.10.2024 // FabAccess Developer Team Call 10.10.2024

- 29.08.2024 // FabAccess by DSEE

- 20.08.2024 // Strategiecall am 20.08.2024

- 10.07.2024 // Laufende Dokumentation im Projekt FabAccess

- 27.12.2023 // FabAccess FAQ

- 16.03.2023 // Öffentliche Aktivitäten von FabAccess - Stand 16.03.2023

- 04.03.2023 // FabAccess Notizen

- 03.02.2023 // NFC Lib - DESFire

- 07.12.2022 // Chat & Notizen FabAccess-CommunityCall

- 24.04.2022 / Roadmap

- 24.01.2022 // Mitschrift HTW

- 26.12.2021 // Name for the Abstraction Layer of the Server and the Protokoll in Capn Proto

- 14.12.2021 // Install FabAccess

- 22.11.2021 // Prioritäten

- 30.09.2021 // Config Docs

- 26.09.2021 // CI Docs

- 25.09.2021 // Drehstrom Schalter

- 20.03.2022 // Design Decisions NFC Reader

- 22.09.2021 // FabAccess Workshop

- 20.09.2021 // Workshop Beschaffungsliste

- 11.09.2021 // Drehstrom Schalter und Strommessung

- 30.08.2021 // Informationsangebot

- 15.07.2021 - Meta-Pad Zugangskontrollsysteme f. Offene Werkstätten

- 30.06.2021 // Interfacer Deliverables

- 29.04.2021 // Netzwerkabend Offene Werkstätten 04

- 06.04.2021 // Produkte für FabAccess

- 31.03.2021 // Abschlussbericht

- 19.02.2021 // Demoweek Webseitentext - Korrektur

- 12.02.2021 // DemoWeek: Videoskript

- 12.02.2021 // Demoweek: Webseitentext

- 02.02.2021 // FabAccess Struktur

- 26.01.2021 // Projektskizze FabAccess IGP

- 26.01.2021 // Borepin Doc

- 22.01.2021 // Antwort Repair-Cafe

- 21.01.2021 // API Meeting

- 15.01.2021 // Maschinenlist - D,A,CH

- 09.12.2020 // Punkte Chaostreff Potsdam

- 06.12.2020 // Transcript Test Meeting

- 01.12.2020 // Zusammenfassung - Freies Meeting

- 24.11.2020 // Webseiten Text

- 18.11.2020 // Stellenausschreibung - SHK

- 16.11.2020 // Themen für eine SHK Stelle

- 19.10.2020 // How to Prototype Fund

- 16.10.2020 // Contribute - Borepin

- 15.10.2020 // Team-Meeting 15.10.2020

- 13.10.2020 // DESFire Protokoll

- 13.10.2020 // Mitschnitt - OTA Proof-of-Concepts

- 05.10.2020 // QR-Code/NTAG Identifizierung

- 05.10.2020 // Audit Log

- 05.10.2020 // Kartenverwaltung

- 01.10.2020 // Kooperationsvertrag

- 28.09.2020 // Prototypefund Monday Update - 28.07.2020

- 21.09.2020 // Prototypefund Monday Update - 21.09.2020

- 21.09.2020 // Tooling für das FabAccess Team

- 07.09.2020 // Monitoring

- 07.09.2020 // Nutzungs- / Nutzerverwaltung

- 05.09.2020 // Gespräch mit Joris 05.09.2020

- 05.09.2020 // Features zur Diskussion

- 04.09.2020 // Offene Fragen

- 04.09.2020 // Föderation

- 04.09.2020 // Maschinenkontrolle

- 04.09.2020 // Föderartions Konzept

- 11.08.2020 // August-Call Nr. 1 Fab-Access

- 21.07.2020 // Themensammlung Juli-Call FabAccess

- 24.06.2020 // Call zu Werkstatt-Zugangssystemen 2020-06-24

- 06.03.2020 // Probleme die wir im Backend noch lösen müssen

- 06.03.2020 // Diskussion in der Telegram-Gruppe des VoW am 25.02.

- 18.02.2020 // Hackathon, 07.02.20

- 18.02.2020 // JitSi Call 18.02.

- 04.01.2020 // Materialsammlung 29.12.2019 @36C3

- 13.12.2019 // Protokoll Jit.si-Konferenz 09.12.19

- 09.12.2019 // Grundlegendes

- 09.12.2019 // Vorbereitung Jit.si-Konferenz am 09.12.19

- 08.12.2019 // OAS 4 All

- 03.12.2019 // Roseguarden

- 01.12.2019 // Mumble-Sitzung 26.11.19

- 20.11.2019 // Open Access System_Dokument zum Verbundstreffen

25.02.2025 // FabAccess Koordinationsgespräch Mario, Fadia, Sara, Anjusch

Mario engagiert sich in einer Rolle bei FabAccess, die er eigentlich nicht wollte.

Ist eigentlich Projektmanager, räumt git auf, macht Hosting. Es macht ihm Spaß, ist aber für Ehrenamt viel zu viel. Möchte, dass FabAccess läuft bei sich in der Werkstatt. Findet FabAccess an vielen Stellen extrem enttäuschend

Mario zahlt gerade das hosting (ca. 100€). Und er hat das Impressum bereit gestellt. Auch Jonny hat privat 25 USD gezahlt.

Die Entwickler*innen melden sich nicht mehr.

Mario: Wir brauchen 1-2 Personen, die mit Rust entwickeln können. Und 1 Person, die den bisherigen Client am Leben erhalten kann, bis es eine Webanwendung gibt, die erst noch entwickelt werden muss. Es fehlen Leute, die das mit einer Halbzeitstelle machen können.

Was auch fehlt ist Organisation der Community und Aufruf zur Partizipation und Verbreitung. Da ist Mario gerade dran.

Sara: Betreut gerade Studis, die ggf. dazu ihre Masterarbeit schreiben könnten.

Mario: findet die Idee gut, Studis einzuspannen.

Anjusch: Stelle für Fundraising organisieren

Abwicklung von DSEE liegt bei Maik.

Mario wünscht sich, dass es Gelder gibt, um ihn zu bezahlen oder zumindest eine Aufwandsentschädigung. Derzeit macht er:

- Server Hosting

- Internetsicherheit

- Kommunikation in Chats

- Code

- Dokumentation

- Tutorials

- Hardware-Projekte

- Einzelkontakt

- Werbung für FabAccess

Könnte der VOW gezielt ITler*innen ansprechen, die mitmachen möchten? —> am besten durch Blogpost. Anforderungsprofil schreibt Mario. Anjusch schreibt Blogpost und schickt das an VOW-Community.

Nächster Community-Call im März (einmal im Monat)

Anjusch ist da weiterhin dabei.

Fadia: Wir brauchen Förderanträge und Geld um das Projekt weiterzutreiben. Und bei Community-Activation kann sie unterstützen.

Anjusch: VOW-Team muss entscheiden, wie es mit FabAccess weiter geht. Aufgabe von Fadia, Anjusch und Sara ist es, eine Entscheidungsvorlage zu erstellen, die in das große Team eingebracht werden kann.

Mario: Würde nach Frankreich zur October Make im November. RFF-Labs nutzt FabManager.

Bewerbung bei Prototype Fund: Da haben Jonny, Mario und Max sich letztes Jahr dagegen entschieden, weil sie dort eine GbR hätten gründen müssen.

Jonny wird dieses Jahr fertig mit dem Master und wird dann wahrscheinlich eine Festanstellung haben. Dann ist auch die Frage, wie viel zeit er noch für FabAccess hat.

Sara: Könnte Ressourcen zusammenschaufeln, die die IT-Sachen abfangen —> Studis, die Master-Arbeit schreiben wollen. Journal für open hardware, hardware x: Dort evtl. Veröffentlichung?

Sara: Open Call von EIT (?) https://eit.europa.eu/

Next Steps:

Sara, Fadia und Anjusch erarbeiten eine Entscheidungsvorlage anhand des heute Besprochenen. Sie wird zum Prüfen zunächst an Mario geschickt und sein Feedback eingearbeitet, bevor sie zur Entscheidung in das VOW-Team eingebracht wird.

Bei den Community Calls werden Sara und Fadia mit eingeladen. Es wäre schön, wenn eine von ihnen bei den Community Calls jeweils dabei ist (nicht beide gleichzeitig, um ehrenamtliche Ressourcen zu schonen)

11.02.2025 // FabAccess Community Call Notes

Ort + Zeit

https://jitsi.stadtfabrikanten.org/fabaccess von 19.00 bis 21.30 Uhr

Anwesend

- Mario (Stadtfabrikanten e.V.)

- wird FabAccess produktiv dieses Jahr einsetzen (FabLab Chemnitz)

- Andreas (Attraktor e.V. Hamburg) - beruflich Softwareentickler

- Tobias (Attraktor e.V. Hamburg) - Elektroingenieur

- Joris Bijkerk (Makerspace Bocholt)

- hat FabAccess produktiv im Einsatz mit aktuell 80 Nutzern und ca. 25-30 Maschinen

- André (Sternlabor Plauen)

- hatten bis Umzug FabAccess in Elektrobereich im Satz, zwischenzeitlich Probleme mit FabAccess, sind umgezogen, FabAccess läuft noch nicht dort

- Roy (Makerspace Leipzig)

- FabAccess noch nicht im Einsatz, aber Elektroinstallation dafür in der Planung

- Michael (Makerspace Gütersloh)

- FabAccess stockt gerade etwas, Fabreader und Hardware getestet, Prototypen sollten umgesetzt werden. Es läuft noch nicht.

- Flo (Hackwerk Aalen)

- Luca (Hackwerk Aalen)

- Grauly (Hackwerk Aalen)

- bei FabReader-Gruppe dabei (Gehäuse für bisherigen FabReader gemacht, bisher noch nicht im Einsatz)

- Fadia (Vorständin Verbund Offener Werkstätten e.V.)

- Anjusch (Verbund Offener Werkstätten e.V.)

- Jonny ZAM (Softwareentwicklung FabAccess Honorarkraft)

- Achim (Teamwerk)

Besprochene Themen

Hinweis: Die Videoaufzeichnung des Calls hat technisch leider nicht funktioniert, wie sich im Nachhinein herausstellte (veralteter Chromedriver von Jitsi - wurde danach behoben ...)

Was bisher geschah (Frage von Andreas Bergmeier)

Beginn 2018 mit FabLab Siegen, studentische Gruppe, die das Projekt betreut hat (Kai, Jannis, Nadja, Joseph) + Tasso.

VOW ziemlich von Anfang mit dabei, ist immer mehr vom VOW supportet worden. Gefördert in der Vergangenheit über anstiftung, Prototype Fund, Interfacer und DSEE

Später Betreuung durch gegründete RLKM UG

Auflösung der UG Mitte letzten Jahres, dadurch Stillstand und Neusortierung

Vorstellung FabAccess vor kurzen beim ChCh (fasst auch etwas zusammen): https://pad.stadtfabrikanten.org/p/winterchaos-2025-fabaccess

Stand der Entwicklung im Hintergrund (Server, Client, APIs, etc.)

Mario: Xamarin-basierter Borepin-Client ist gerade nicht mehr überall verfügbar. Und es gab Fragen zu Framework und Schnittstellen. Für Web Application gab es Leute, die sich u.a. damit beschäftigen wollten -> Jonny und Andreas. Client soll abgelöst werden.

Jonny: noch nichts Konkretes in die Richtung geplant. Idee serverseitig und API-Doku dafür fertig machen. Dann sollte Web-Interface dafür gebaut werden. Andreas: Hat sich mit Rust usw. auseinandergesetzt. Hat Schnittstelle testweise auf Rust umgebaut. Es braucht Leute dafür, die Zeit haben, damit was Funktionierendes entstehen kann. Mit dem aktuellen Stand ist das wahrscheinlich nicht möglich. Frage: Ist es also sinnvoll, das wirklich weiter zu tun? Vielleicht sollten wir mal mit den Fab-manager-Leuten sprechen und FabAccess da irgendwie integrieren?

Andreas: Fab-Manager als Thema in die Runde geworfen: kann man Fab-Manager mit FabAccess verheiraten? Was kann die App? Ist sie Open Source? -> FabManager ist Open Source, sie haben aber keinen RFID-Support; Schalten von Hardware (Also der ganze Sinn von FabAccess) scheint bei FabManager noch nicht vorhanden zu sein. Sonst ist es fertig. -> könnte man sich mal genauer anschauen!

Schalten von Hardware (Also der ganze Sinn von FabAccess) scheint bei Fab-manager noch nicht da zu sein -> der ganze Sinn von FabAccess

Stand Dokumentation / Public Server

Mario:

- Wenn er dazu kommt, räumt er weiter Doku auf.

- Mail Server läuft seit einigen Wochen und empfängt offizielle Mails.

- baut/plant gerade ein FabAccess Server Debian-Paket. Dazu ist er noch nicht gekommen.

- Es gibt weiterhin noch einiges zu tun. Die Hardware-Projekte müssten richtig sauber dokumentiert werden. Es ging ja Hardware an die Projektwerkstätten raus (Shellys...). Auch da ist er auf Zuarbeit angewiesen. Fotos oder zwei/drei Zeilen, Erfahrungen aus den Werkstätten wäre nutzbringend.

- Testserver unter test.fab-access.org reaktivieren (Status quo)

Google Play Fail

Problem: Android-App ist gerade nicht mehr im PlayStore.

Jonny:

- ist da dran; wird das in den nächsten Wochen wieder verfügbar machen. Hat einen neuen Entwickleraccount angelegt und versucht dort erstmal die "aktuelle" alte Version hochzuladen

- es gibt eine neue Serverversion mit Datenbankexport als Textdatei.

- WICHTIG FÜR JORIS bzw. Leute, die Fabaccess produktiv mit bestehenden Benutzern einsetzen: Die Datenbank muss einmal exportiert und importiert werden für das Update der Rust-Version. Wir können gerne ein Meeting dafür machen

- @ FabReader: Was ist der Microkontroller / Netzwerkanschluss? Wie viel Software gibt es da?

- Meine Entwicklungs-Roadmap (zeitlich geordnet):

- Benutzerdatenbank modular machen

- LDAP und SQL-Backends ferig bauen

- API auf HTTP umbauen

- Authentifikation per OIDC anbinden

Stand FabReader v3

Hackwerk: Sie haben Geld und Teile bekommen. Zubehör ist eingekauft. Es geht um die Platinen, die gerade gebaut werden. https://aisler.net werden den Prototyp fördern. Sobald der funktioniert, gehen sie in Produktion. Ist bisher noch auf Flo3's privatem git Repository. Wahrscheinlich muss noch einiges angepasst werden. Zugriff auf FabAccess git geht über Mario (kann ein offizielles FabReader v3 Projekt anlegen), dann kann das migriert werden. Es ist noch nicht fertig, aber Bauplanentwurf gibt es.

Andreas: Wo liegt die Firmware? Antwort: Sie machen nur die Hardware

André: Erfahrung mit Elektronik. Kann da mithelfen, falls sie Hilfe brauchen.

Joris: Wann stehen erste Reader zur Verfügung? Antwort von Flo: Gibt noch keinen Zeitplan, wird gerade ehrenamtlich gestemmt.

Joris: Hat Firmware erstellt, wurde umgeschrieben. Könnte nochmal was schreiben. Wichtig ist, dass eine Schnittstelle/Protokoll definiert wird.

Mario: Übersicht und Repo: FabReader v3 könnte public geschalten werden.

Jonny: Was ist genau der Zweck des Readers? Antwort Hackwerk: Kartenlesegerät, aber auch mit Eingabemöglichkeit.

Michael: FabReader sollte Anwesenheitskontrolle machen.

Mario: FabReader v3 ist das aktuelle Projekt. v2 war bisher existent, aber nicht public: https://gitlab.com/fabinfra/fabhardware/FabReader2 - das wurde jetzt öffentlich gemacht + archiviert

Jonny: Firmware des Reader soll die bestehenden APIs verwenden (Cap'n Proto, später ggf. mal REST)

Hackwerk: beim 3D-Rendering von der Platine sieht man noch nicht viel, weil noch nicht alle Komponenten drauf sind.

Jonny: ESPHome. Frage: Gibt es das in 10 oder 20 Jahren noch? Was genau tut das? Antwort: ESPHome ist eine beliebte Komponente in Home Assistant. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Projekt dadurch noch lange leben und maintained werden

Joris: Es gibt einen funktionierenden Reader v1, der nicht in Verwendung ist, aber funktioniert. Kümmert sich darum, dass Jonny die Software bekommt, die u.U. von den GitLab-Repos abweichen (zu sichten).

Stand Hardwarenutzung durch die Werkstätten - was wurde mit der Hardware realisiert, die durch die DSEE-Förderung an die Spaces gesendet wurde (z.B. Nuki Schlösser)

Hier gab es kein direktes Feedback

Thema Web Application

Jonny und Andreas haben zusammen telefoniert und Ideen ausgetauscht. Gibt noch keine konkrete Implementierung, aber Drafts (siehe GitLab).

wie und mit wem geht FabAccess in 2025+ weiter? Call for Participation in der Community

Frage nach Projektkoordination

Anjusch: Da gibt es mit dem Wegfall der UG letztes Jahre eine Lücke. Wir sind gerade dabei, uns neu aufzustellen.

Wunsch von Mario: Community Engagement nötig. Gemeinsame Strategie, mehr Leute die mitmachen. Er nimmt dieses Jahr FabAccess auf alle Veranstaltungen mit, auf denen er ist, um Netzwerk aufzubauen bzw. aufrecht zu erhalten.

weitere geplante Veranstaltungen

Wer hat Zeit und Lust sich zu connecten und zu einer der Veranstaltungen einen Stand zusammen zu machen?

- Besuch Werkstatt BHT mit Tasso im März

- 22.+23.03.2025 - Chemnitzer Linux-Tage (CLT) - User Group Treffen

- ??.??.2025 - FAB:Universe (https://fabuniverse.github.io/website)

- 23.+24.08.2025 - MakerFaire Hannover

- 30.+31.08.2025 - Augsburg Sommercamp VOW

- 08.-11.10.2025 - Octobermake Guéret / Nouvelle Aquitaine

- eventuell FabManager-Projekt mit einbeziehen. Hier kam parallel Anfrage von Axel Just rein (siehe VOW Chat)

- 24.+25.11.2025 - Open Source Hardware Konferenz 2025 Chemnitz (https://www.oshop-network.de/konferenz-2025)

- ??.??.2025 - JHV VOW

- 27.-30.12.2025 - 39C3 Hamburg

FAQ/Probleme/Lösungen/Sonstiges

Andreas: Für ihn ist es wichtig, dass das Thema Projektmanagement geklärt ist.

Jonny: Ja, evtl. sollte das schnell geklärt werden.

Mario: Evtl. gibt es auch eine andere Möglichkeit, ohne Projektmanagement? Vielleicht auch über Rollenverteilung in Community möglich?

Flo: Realistisch, dass Prototyp bis April fertig ist.

Wunsch: Community Treffen einmal im Monat

Mario: Erfahrungen aus Communities, die Software schon seit vielen Jahren bauen (Vergleich Inkscape Community): Wie machen die das? Wir brauchen systemische Lösung.

Jonny: Am wichtisten ist, dass wir Leute suchen, die mitentwickeln, auch für seine Motivation.

Jonny: Server-Anwendung BFFH an einigen Stellen nicht optimal - viele Eigenlösungen, die mit vorhandenen guten Bibliotheken vmtl. besser gelöst werden könnten

04.02.2025 // Koordinationsgespräch Jonny + Mario + Anjusch

Ort + Zeit

https://jitsi.stadtfabrikanten.org/fabaccess 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Anwesend

- Anjusch

- Jonny

- Mario

Agenda

Allgemeines

- Klärung defunktionaler Google Play Account. Problem: FabAccess App ist im PlayStore klangheimlich verschwunden - vermutlich Anfang Januar 2025. Alter Account kann nicht wiederhergestellt werden. Lösung: Jonny legt über den FabAccess Google Account einen neuen Developer Account für Play Store an (evtl. 25 Dollar Registrationsgebühr). Diese Handhabe ist eher temporärer Natur, weil eine offizielle Organisationsprofil dafür besser wäre, es jedoch keine gültiges Rechtsform für das Projekt per se gibt. Idee: VOW als Trägerschaft anfragen (Impressumsgeber, rechtlicher Kontakt)

- Problem mit Developer Accounts adäquat: Microsoft Store, Apple Store - Klärung on hold

- Domains laufen im Mai aus. Es ist nicht bekannt, ob sie automatisch verlängert werden. Kontaktaufnahme mit Tasso und Josef notwendig, um die Domains zu verlängern oder ggf. per Auth Code zu übertragen

- Side Info Mario: war zu Besuch bei Joris und hat einige Fotos von FabAccess-Hardware gemacht. Diese muss noch in die Doku eingebettet werden

- Aktuelle Baustellen Jonny

- Bugs fixen

- neuen Release fertigstellen, der mit aktuellem Rust kompiliert

- Restarbeiten an der Implementation von LDAP/OIDC

- Austausch zu neuer API-Struktur auf REST/Web-Basis zusammen mit Andreas Bergmeier

- Aktuelle Baustellen Mario

- Debian-Paket bauen

- Jonny bei aktuellen Git-Commits unterstützen (testen, kommentieren, dokumentieren)

- Weiterführen der Dokumentation (unaufgeräumte Parts ordnen/löschen/mergen)

- Demo-Server test.fab-access.org wiederbeleben

- div. kleine Verbesserungen am Web Server / Mail Server, z.B. security.txt und http/3 Support

Upcoming Events

- 08.02.2025 - 30 Minuten Vortrag beim Winterchaos (ChCh)

- 11.02.2025 - FabAccess Community Call

- 02-03.2025 Besuch Tasso und Werkstatt - zusammen mit Jonny und Anjusch. Termin zu finden. Ziel Ende Februar/Anfang März

- 22.+23.03.2025 - Vereinsstand bei den Chemnitzer Linux-Tagen (CLT)

- weitere Termine vom VOW, wo das Thema passt? VOW Sommercamp und JHV

- Anfrage Octobermake 2025 via RFF Labs 🥳

13.12.2024 // Koordinationscall Jonny + Mario + Max

Ort + Zeit

- https://jitsi.stadtfabrikanten.org/fabaccess

- 17:00 bis 18:45

Mit dabei

- Jonny

- Mario

- Max

Agenda

Prototype Fund bis Anfang Januar 2025 - wer, was, wie, warum?

- Frist 01.-02.01.2025

- https://new.prototypefund.de/#bewerbung

- Skizze: 2 leute bewerben; falls man weiter kommt, dann in antrag mehr Leute einfügen

- wir bewerben uns als Privatperson, nicht als Orga, nicht als Verein und müssen eine GbR gründen

- nach Rücksprache mit Max und Jonny kommt das für 2025 eher weniger in Frage. Es haben sich bisher und in Kurzfristigkeit noch keine Leute für das Projekt gefunden - zumindest nicht, um gemeinsam neue Fördermitel zu berantragen. Zusammen haben wir deshalb besprochen, dass unabhängig von einem Förderantrag trotzdem das Schreiben eines Konzepts a.k.a. aktueller Roadmap für das FabAccess-Projekte sinnvoll ist und zu gegebener Zeit die Roadmap als Ausgangsmaterial für weitere Bewerbungen genutzt werden kann!

Roadmap-Ideensammlung

- als erstes:

- Server: Bugs fixen, dependency-update und Bugfix-Release 0.4.3 rausgeben, um neue entwickler nicht sofort zu verschrecken

- bffh mit aktuellen Rust-Versionen kompilierbar machen

- Client: Bugs fixen + Build-Pipeline reparieren (Mac, Windows, Linux)

- neue Features und Bugs siehe GitLab Issues:

- https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/bffh/-/issues

- https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/borepin/-/issues

- Max: Zugangssystem nicht nur für offene Werkstätten, sondern allgemein für Ausleihboxen, soziokulturelle Räume, Vereine -> wie realistisch ist das?

- Einschätzung Mario: es braucht mind. einen erfahrenen Admin für jede Organisation, um FabAccess sinnvoll aufzusetzen - selbst, wenn man es mit Docker oder apt package installieren kann, denn es hat viel mit Netzwerk-, MQTT- und Sicherheitskonfiguration zu tun

- Mario: FabAccess-Hardware Verleihsetups in physisch machen, um das ganze zu streuen. Demo-Setup von Mario steht zur Verfügung. Es bedarf mehr Hardware für mehr Demo-Setups. Dann könnten per DHL-Paket 2-3 Kisten in Deutschland umherwandern

- https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/bffh/-/issues

- Localization -> bessere Zugänglichkeit / europ. Vernetzung

- SSO advanced - neben OIDC noch weitere SSO-Möglichkeiten einbauen

- SAML / Shibboleth (wird gern an Unis verwendet)

- Einweisungen mappen: es gibt aktell kein Feature, um nachzuvollziehen, warum ein Nutzer überhaupt eine Berechtigung hat (auf welcher Basis, z.B. Schulung)

- allgemeines Rule-System mit Triggern/Einschränkungen für Spaces, Maschinen, Benutzer

- Notification-System per Mail

- den Benutzern/Admins Reports/Statistiken/Logs senden

- Erinnerungen senden, z.B. Passwort-Reset anfragen

- Push Benachrichtigungen in der App: z.B. erinnern, wenn eine Maschine zu lange läuft und der Benutzer den Space verlassen will, ohne diese zurückgegeben zu haben

- Datenbank ist unflexibel und Zweck der users.toml fragwürdig: SQL-Basis gewünscht (z.B. MariaDB / Postgres / SQLite)

- erlaubt auch das Einbinden in Grafana, sowie die bessere Verfügbarmachung für LDAP

- Türen / Schließfächer öffnen (statt USE + GIVEBACK einen Einmal-Trigger)

- Ausleihen und Zurückgeben als Funktion fehlt

- Reservierfunkion fehlt

- Föderation als Funktion fehlt

- Maschinen können geblockt oder deaktiviert werden, aber es gibt z.B. kein Wartungsprotokoll dazu, wenn mit diesen Maschinen etwas gemacht worden ist

- bffhd Debian Paket bauen (Mario)

Mailbox

Leider immer noch kein Mailbox Zugang für Webmaster -> damit kein Management für Google Sitemaps, Sicherheitsmeldungen, Login-Mails oder Kontaktanfragen möglich -> stellt ein großes Problem dar! > Jonny legt ein neues Postfach an und die MX-Records bei den Domains werden entsprechend angepasst. Es betrifft u.a. fab-access.org, fab-access.info, fab-infra.de

Events

- CCC Hamburg 27.-30.12.2024

- mit dabei: Mario, Jonny, Max, ... ?

- einen Raum für spontanes Assembly, wo wir uns einrichten können, organisiert Jonny innerhalb der Chaosgruppe

- angedacht: FOSDEM Brüssel 01.+02.02.2025

- mit dabei: evtl. Mario + Axel Just

- Chemnitzer Linux-Tage (CLT) 2025 (Vereinsstand Stadtfabrikanten e.V. und/oder Vortrag zu FabAccess)

- Community Call Mitte Januar 2025 geplant. Datum + Zeit müssen noch gefunden werden

Sonstiges

- neu entstandene Tools zum Test:

- https://vote.fab-access.org (Astuto Upvote Tool; noch nicht 100% klar, ob es förderlich oder too much ist)

- https://hardware.fab-access.org - Asset Manager

06.11.2024 // FabAccess Community Call

19:00 Uhr bis 20:30 Uhr

mit dabei

- Mario / Stadtfabrikanten

- André / Sternenlabor e.V.

- anjusch (sie/ihr) | VOW

- Bodo (WerkBox3)

- Johannes, (Schafferei - Offene Werkstatt Göppingen e.V.)

- Julian ZAM

- Roy (MS Leipzig)

- thejonny = Jonathan Krebs (ZAM)

- Tim & Michael (Makerspace Gütersloh)

- Tobias (Attraktor e.V.)

- OWBA (Offene Werkstatt Bamberg)

- Klaus Lütkebohle

- Joris (MakerSpace Bocholt)

- p.t.flea (Offene Werkstatt Bamberg)

Themen

Mario stellt die Sammlung vor, die er bisher angelegt hat. Ziel: Wissen gemeinsam teilen, besonders bei "FabAccess Installation"

Trägerschaft des Hostings evtl. beim VOW? (Das betrifft z.B. Bookstack, Stickergenerator, Demoserver, Download-Bereich --> die Doku soll offline downloadbar sein)

Anschlussfinanzierung für FabAccess möglich? Das könnten auch einzelne Werkstätten organisieren und da könnten dann auch wieder Honorarkosten für Entwicklung bei rausspringen.

Umfrage: Wer mag in Plauen beim Sternenlabor mal einen Besuch abstatten (haben FabAccess in der Elektrowerkstatt schon m Einsatz)?

https://github.com/manyfold3d/manyfold

Tobias vom Attraktor e.V. kümmert sich um Vorstellung FabAccess auf dem CCC --> Fragt in den Gruppen, ob noch weitere Personen aus der FabAccess Community zum CCC in Hamburg kommen

Mario: FabAccess Client installiert mit Waydroid (Android Emulator auf Linux)

Das Bauen der App ist nicht so super easy. Probiert auf Linux und Windows. Wer kann helfen, den aktuellen Client erfolgreich zu kompilieren und das zu dokumentieren? Das ist überdies hilfreich, auch wenn es ggf. irgendwann mal einen Web Client gibt

28.10.2024 // Meeting-Protokoll Koordinationsteam FabAccess

Wo?

https://bbb.cyber4edu.org/rooms/max-7sh-m1t-w95

Wann?

15:00 - 16:15 Uhr

Wer?

- Anjusch

- Mario

- Jonathan

Agenda / Themen

- Gitlab

- Zugang für GitLab anlegen -> Account thejonny (siehe https://gitlab.com/groups/fabinfra/-/group_members)

- Anjusch Zugang reaktivieren (https://gitlab.com/Anjuschmidt)

- Rollenverteilungs-Kanban anlegen

- Wie, wo ? -> könnte Anjusch übernehmen

- evtl. in Gitlab?

- Arbeitsstand Software

- Johnny arbeitet an Rust-SASL, baut SSO mit OpenID Connect weiter; erste Pull Requests

- Arbeitsstand Doku

- Dokumentationsplattform BookStack lebt. Ist noch nicht sauber aufgeräumt, aber Struktur + Inhalte nimmt gute Form an. Bereits Feedback eingeholt z.B. von Tasso, Joris, Luca und weiteren FabAccess-Enthusiasten

- Vorstellung im Community Call

- Kontakt Joseph -> Domains/Hosting bzgl. Umschaltung DNS notwendig

- BookStack-Zugänge an Jonathan und Anjusch vergeben

- weitere ToDos

- gegenchecken, ob die jetzigen Inhalte so in Ordnung sind

- Issue Tracker fü BookSTack auf GitLab?

- Sonstige Infos

- Mario war zu Besuch MakerSpace Leipzig -> Roy + Wolfram haben Config Generator Tool gezeigt; würden dieses evtl. auch in Erlangen vorstellen!

- Ungeklärtes / Fragen

- Einstampfen obsoleter Git-Projekte (archivieren + README-Update)

- wie funktioniert das Versionierungsschema für FabAccess API/BFFH/Borepin?

- Kommende Termine

- Community Call 06.11.

- Besuch Sternenlabor Plauen?

- JHV Erlangen - ShowCase

- Equip-Liste / Programm-Details erstellen

- aktuell im Austausch mit Jochen und Hanna vom ZAM

- ??? CCC Leipzig 2024 ???

23.10.2024 // FabAccess PCB v2 (FabReader)

Link zur v1: https://gitlab.com/fabinfra/fabhardware/fabreader

Link zur v2: https://gitlab.com/fabinfra/fabhardware/FabReader2 (Repo ist private - nur für Entwickler sichtbar)

Meeting Notes

Wann? 23.10.2023 ab 17 Uhr

Wo? https://meet.jit.si/makerspace-gt

dabei

- Michael - Makerspace Gütersloh (+3 Couch-People)

- Luca - Hackwerk e.V. Aalen

- Elektronikdude :-)

- Sarah - Makerspace Gütersloh

- Nils - Hackwerk e.V. Aalen

- Mario - Stadtfabrikanten e.V. Chemnitz

- Tobias - Attraktor e.V. Hamburg

- Axel - Betreiberverein ZAM e.V.

- Joris - Makerspace Bocholt e.V.

Was soll FabReader grundlegend können?

- Türen öffnen

- Maschinen einschalten

- DESFire Karten supporten

- Status der Maschine anzeigen (z.B. via OLED)

- NICHT Karten provisionieren (macht man eher separat am Rechner)

Gewünschte Features

- Buzzer

- Jumper setzen oder Pins umplatzieren, weil sonst andauerndes Buzzen

- POE

- Splitter verwenden -> Deutlich billiger als selber bauen

- Neues ETH Modul, welches die CPU entlastet

- aktuelles Modul performance-technisch nicht ideal (Package-/Frame-Verluste)

- neues Modul ist kompakter

- Gehäuse angepasst für Module mit standard Stiftleisten

- Keine nachträgliche kürzung nötig

- Befestigung

- Magnete im Gehäuse zur einfachen Befestigung an Maschinen aus Metall

- Verschraubungen vorsehen

- sinnvolle Mounting holes der Platine selbst im Gehäuse

- Langloch zum einhängen

- (Saugnäpfe?)

- USB-C

- war Micro-USB

- Optional Nummernpad für Relaisboard (4x4 Matrix)

- Ziel: ein zentraler Reader für verschiedene Freigaben

- Typ: ganz normales Folien-Numpad, Alternativ:

- https://www.digitalo.de/products/260033/APEM-AC3535-Folientastatur-selbstklebend-mit-Beschriftungsstreifen-Tastenfeld-Matrix-4-x-4-1St..html

- oder

- https://www.distrelec.de/de/tastatur-eao-eco-12150-06/p/13567415

- oder

- https://www.voelkner.de/products/3849664/TRU-COMPONENTS-Drucktastenfeld-Tastenfeld-Matrix-3-x-4-1St..html

- Modelldaten

- kommen per Blender durch Nils als Open Source :-]

- “howto modify” für Nicht-Blender-Leute mit PrusaSlicer o.ä.

- Display: OLED

- e-Ink Idee beim v1 wurde verworfen

- dringend gesucht: Jemand, der für die Hardware eine passende Firmbau baut (Mockup kann Luca machen, aber keine Zeit für Firmware-Volldevelopment) -> im nächsten Community Call am 06.11. rumfragen, wer hier helfen kann (+Recycling vom vorhandenen Code von Joris und/oder Hackwerk)

- RFID Modul ggf. von RC522 zu PN32 tauschen

- optionale Optokoppler-Ausgänge für frei programmierbare Features

Abgelehnte Features

- Außenwettertauglichkeit

- schwierig, weil alles abgedichtet werden muss - auch Tastaturen, USB-C und Display; erhöht die Komplexität vermutlich zu sehr, um es zu implementieren; potentiellem Vandalismus oder Manipulation ausgesetzt

- Alternative: Montage unter einem Dach -> nicht spritzwassergeschützt, aber halbwegs wetterfest

- interessante Idee: kann FabReader durch ein Fenster durch agieren?

- Joris: Thema war bereits Idee bei Reader v1. Vorschlag: Signale per SPI Interface ins innenliegende Gebäude ziehen

- Yubikey/FIDO Support an USB-C Buchse

- Vermutlich eher aktuell nicht kompatibel mit ESP32, außerdem nicht in FabAccess Core implementiert

Wer macht mit?

- Luca / Hackwerk e.V. ->

- Hardware / Platinen-Design (Löten in Aalen mit eigenem Lötofen) + evtl. Mockup für Firmware

- Flashing der Firmware

- Platinen-Order bei JLC

- Nils -> Gehäuse-Design via Blender

- Ziel: Produktion von 50 Stück FabReadern (sind bereits budgetiert via DSEE Förderung)

- wer macht Firmware? Was ändert sich zu v1?

- Ethernet Chip

- Pin-Belegungen

- 3D-Drucken der Gehäuse: soll jeder Space selber machen

- Dokumentation: Mario / Chemnitz

Sonstige Notes

-

Feedback FabReader v1 - gut und schlecht

- Luca: Hardware eher so hmmm^^

- Nils hat ein neues Gehäuse gemacht, damit’s stabiler und cooler ist

- Luca: würden mal ein paar Testiterationen für eine PCB v2 ordern und testen (geplant)

- Luca: nutzen eigene Firmware für FabReader

- v1 wurde jetzt ca. 2 Jahre nicht mehr so richtig weiterentwickelt

- Gründe für den Reader überhaupt: Leute, die weniger mit Smartphones unterwegs sind, abholen (DESFire Karten)

- RC522 RFID Module: Qualität bei v1 dieser Module hat extrem gestreut -> keine wiederholbare Qualit lt. Joris

- der Reader kam nie so wirklich zum Einsatz :-(

-

Zielkosten für das ganze Gerät ca. 20-30 € (FabReader v1 war mal für ca. 13 € kalkuliert)

- Grundkosten: Platine, ESP32 und ein paar Bauteile + Filament

-

v2 Reader - how to support

- finale Liste der Features aufstellen + konkrete Ausformulierung, damit das Teil möglichst universell ist und für viele offene Werkstätten gut geeignet ist

- Firmware-Überarbeitung des “sehr beta Status” als proof-of-concept in eine Prod-Variante überführen

- Bestellung aller Komponenten muss bis Ende des Jahres abgewickelt werden, weil DSEE-Förderung -> es gibt noch ein Restkontigent von 21 Readern, die auf nicht-geförderte Werkstätten geteilt werden können

10.10.2024 // FabAccess Developer Team Call 10.10.2024

Ort: https://bbb.cyber4edu.org/rooms/max-7sh-m1t-w95/join

Zeit: 14:00 bis 15:10

Anwesend:

- Maximilian Voigt (VOW)

- Anjusch Schmidt (VOW)

- Jonathan Krebs (Betreiberverein ZAM e.V.)

- Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)

Agenda:

- Allgemeine Vorstellung von Anjusch, Max, Jonathan, Mario

- wer macht(e) bisher was und warum?

- Ziele für FabAccess dieses Jahr (Vorstellung von Max): Bis Ende des Jahres läuft in 7 OWs FabAccess, bis Ende des Jahres gibt’s eine Doku und FAQ. Im Frühjahr sollten die Entwicklungs-Projekte von Jonny abgeschlossen sein (APP)

- Offene Fragen: Wer testet? Wer entwickelt mit? Wie arbeiten wir als Community zusammen?

Rollenverteilung

-

Max: Verantwortlich für Finanzen und Anträge

-

Jonny: Softwareentwicklung (Single Sign On sollte bis nächste Woche stehen)

-

Mario: Dokumentation und Wissen zusammentragen aus der Community, kann die Tools auswählen, die für ihn am besten funktionieren. Überblick über Zugänge.

-

Anjusch: Schnittstelle VOW, Unterstützung bei Community-Calls und Kommunikation

-

An Joseph können inhaltliche Fragen gestellt werden

-

Dokumentation / Web /Hosting

- Homepage ist seit 08.10.2024 kaputt: weil Odoo-Lizenz nicht verlängert bzw. gerade im Umzug

- Domains liegen bei Joseph und sind erstmal weiterbezahlt. Bei Auslauf der Domains meldet er sich bei uns

- Joseph kann erstmal Domain Redirects / DNS Settings liefern

- Projekt soll erstmal unabhängig (dezentral) vom VOW als Community-organsiertes Projekt weiterlaufen

- soll neu gestaltet werden, damit die Inhalte besser und aktueller aufbereitet werden können. Es fehlen Bilder, Videos, Links und vieles, was FabAccess bzw. FabInfra für Nutzer plastisch nachvollziehbar macht

- z.B. mit dem bewährten Wiki-Tool Bockstack aufsetzen (https://demo.bookstackapp.com)

- es gibt keine interne Dokumentation. Diese sollte aufgebaut werden, damit Standards entstehen, mit der die gesamte Gemeinschaft arbeiten kann (z.B. IDE-Setups, Abläufe, geteilte Logins (-> Zugriff auf eine funktionierende Dateiablage, die nicht public für Dritte ist))

- Ziele Doku / Landing Page

- Einbinden einer schönen, sinnvollen Startseite

- Was ist FabInfra / FabAccess

- Übersicht Team - Vorname, Nachname, ggf. weitere Infos wie Avatar, Tel, Mail, Matrix-Chat, div. Links

- Übersicht Community

- Werkstätten, die FabAccess schon nutzen (Name, VOW-Profil, Link, ggf. Werkstatt-Ansprechpartner)

- Einzelpersonen, die auf git viele Commits machen

- Testimonials: Harware-Software-Firmware Beispiele der Werkstätten

- wie kann man mitmachen / unterstützen? Und wo?

- Link-Listen

- Software-Projekte (Addons, Tools)

- Hardware-Projekte (Modifikationen an Maschinen; eigenständige Reader, Schalter, Schlösser, etc.)

- FAQs

- History - über die Entstehung (zeitlicher abriss, beteiligte Leitpersonen und Vereine / Verbände)

- Förderhinweise - wer hat wann mit welchem Umfang was gefördert?

- Kontakt / Impressum

- uvm.

-

klären gemeinsamer Arbeitswerkzeuge

- Video-Konferenzserver (z.B. Big Blue Button, Jitsi)

- Tickets /Aufgaben intern -> ggf. erstmal über ein Pad oder Cloud / Dateiablage (z.B. für KeePass)

- Tickets public (Gitlab Issues + Labels)

- Roadmap und offene Probleme transparent für die Community machen - offen darlegen, was nach all den Jahren nun wirklich geht und was es immer noch nicht gibt - auch auf Fragen, zu denen es noch garkeine Antworten gibt

-

Zugänge

- Max hat Logins von Joseph bekommen. Bitte weiterleiten an an uns

- Mario bitte zum Moderator oder Admin der Element-Gruppen hochstufen

-

Projekt-Meilensteine (siehe auch Projektausschreibung Max)

- SSO via OpenID integrieren (will Jonathan bis ca. Mitte Oktober einbauen)

- LDAP integrieren

- Web Application (kann erstmal später kommen. ggf. auch erst nächstes JAhr)

- großes Ziel: die restlichen 7 Werkstätten sollen bis Ende des Jahres möglichst FabAccess irgendwie sinnvoll zum Laufen gebracht haben

-

Sonstige

- Sticker drucken lassen (multi-purpose: zur Werbung und ggf. zum Bestickern in der Werkstatt (Blanko-Labels))

- gibts hier noch Budget? -> nein, das ist alle. Aber Joseph hat viele Sticker bei sich übrig

- können in allen Werkstätten und spätestens zur JHV verteilt werden

- Joseph bzw. Tasso noch viel Hardware und Zubehör bei sich zuhause -> anfragen, ob wir es zur JHV leihen könnten (nach vorheriger Sichtung, was Sinn macht)

- Sticker drucken lassen (multi-purpose: zur Werbung und ggf. zum Bestickern in der Werkstatt (Blanko-Labels))

-

Nächste Termine

-

Koordinationstreffen mit Anjusch, Max, Jonny, Mario (28.10.) 15 Uhr

- Max ist theoretisch im Urlaub; joined eventuell

-

Rundmail für Community Call mit 1-2 Wochen Vorlauf (online)

-

Community Call Ende Oktober (online) - gemeinsames Einladen Mario + Anjusch über VOW-Verteiler offiziell

- Idee: Anjusch moderiert, Mario schreibt Protokoll bzw. stellt Fragen und sammelt Infos zusammen

- Verkünden, wie es weitergeht

- auf die JHV aufmerksam machen und dass ein Showcasing geplant ist (jeder kann was mitbringen und zeigen)

- Verkünden von Werkstattbesuchen bis Ende des Jahres

-

individuelle Werkstattbesuche vor Ort (Mario)

- gibts hier ggf. noch Reisebudget? -> nein. das ist aufgebraucht

- Ziel:

- Kontakte ausbauen (Leute + Tel + Mail) und in die Element-Gruppen zerren

- Hilfe vor Ort leisten

- FabAccess-Implementierungen vor Ort begutachten, fotografieren, Doku-Schnipsel ergattern, Infos entlocken (FAQs, Docs, Impressionen)

- weitere Bedarfe oder Probleme klären

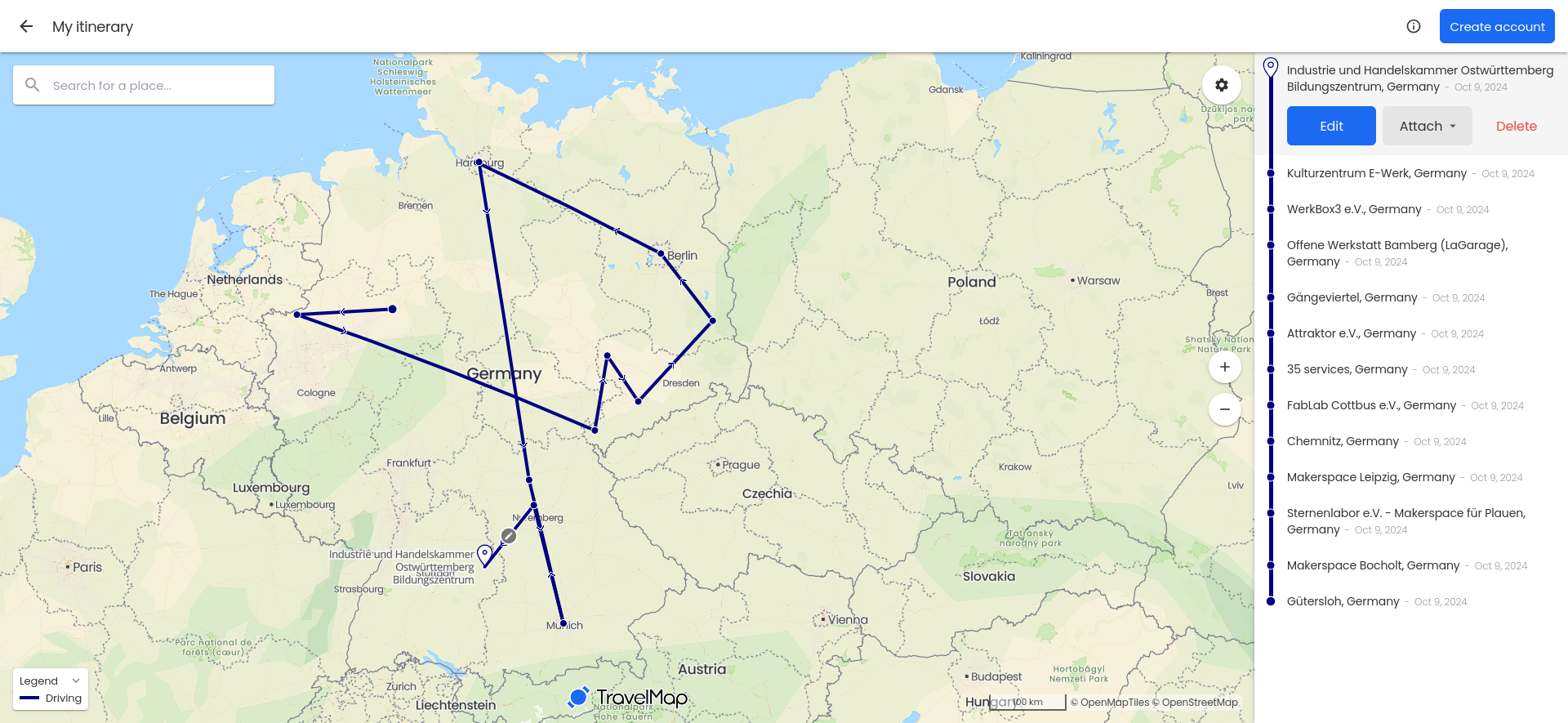

- erste Ziele für Mario:

- MakerSpace Leipzig (Roy)

- Sternenlabor Plauen (André, Peter, Ralf)

- ZAM Erlangen - bietet sich während der JHV an!

- ggf. weitere aktive Orte oder Musterwerkstätten, je nach Zeit (weil größere Distanz von Chemnitz)

- 35 Services Berlin

FabLab Cottbus- da geht gerade nix mit FabAccess :-(- Attraktor Hamburg

- Gängeviertel Hamburg

- Offene Werkstatt Bamberg

- WerkBox3 München

- MakerSpace Bocholt (Joris)

- MakerSpace Gütersloh

-

JHV / Vulca Erlangen

- FabAccess Showcase am Samstagnachmittag, nach der JHV

- “bring your Hardware” (Showcasing)

- jeder kann seine FabAccess-relevanten Projekte mitbringen, aufbauen, vorstellen - alle Interessierten können gucken und Fragen stellen (eine Mini-Messe)

- Austausch von Hardware für andere Werkstätten

- evtl. kann jemand 3D-Druck Teile für diverse Anwendungsfälle vordrucken und an Werkstätten verteilen, z.B. Kabelplomben

- coole Community Fotos machen (was für den VOW Blog)

- gemeinsame Ideen / Wish-List / Roadmap weiterentwickeln (ggf. im Raum mehrere Whiteboards/Brownpapers verteilen - in jede Ecke ein anderes Thema)

- “bring your Hardware” (Showcasing)

- 23.11.2024 FabAccess-Kurzbericht in der JHV von Mario

- FabAccess Showcase am Samstagnachmittag, nach der JHV

-

29.08.2024 // FabAccess by DSEE

Call am 27.08. mit Jonathan und Andre

- Browserbasierte App

- macht lele

- SSO

- macht jonny

- LDAP gibt’s noch nicht

- macht jonny

- Türen gehen mit Server 0.4.3

Call am 27.08. mit Joseph

- Eigenes Engagement

- erstmal keines, masterarbeit steht an

- Zugänge - welche braucht es?

- Max wird Owner

- alles liegt auf gitlab

- readthedocs.org hostet die dokumentation

- Doku: https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/docs/-/tree/0.9?ref_type=heads

- https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/docs/-/tree/0.9?ref_type=heads

- https://fab-access.readthedocs.io/en/0.9/

- neuer Code für Fabreader: https://gitlab.com/fabinfra/fabhardware/fabreader/-/tree/rebuild

- Hardware könnte neu gebaut werden, is grad frickelig

- wenn jemand ein app-update machen will soll er sich bei joseph melden

- Aufräumen

- github wird gespiegelt

- readthedocs

- gitlab

- dev accounts für google, microsoft und apple liegen noch bei der firma

- Übergabe

- bei joseph melden

- Tür-Einschätzung

- 0.4.3 hat Türfunktion implementiert, stürzt aber nach ner Zeit ab wegen Bufferoverflow, man kann diesen Server nicht updaten, man muss ihn neu aufsetzen und Nutzerdatenbank neu einladen

- Problem: Bug nicht reproduzierbar

- Aufgabe: Serversion testen und Bug finden, kann ggf. auch mit regelmäßigen reboots behoben werden

- 0.4.3 hat Türfunktion implementiert, stürzt aber nach ner Zeit ab wegen Bufferoverflow, man kann diesen Server nicht updaten, man muss ihn neu aufsetzen und Nutzerdatenbank neu einladen

- Rechnung von Joseph?

Ablauf Call am 12. und 13.12.

- Ankommen, mini Vorstellungsrunde (10 Minuten)

- Name Person, Ort und Name der Werkstatt, erwartungen an den Call

- Was erwartet die Runde in diesem Call?

- Einführung in FabAccess (Was geht, was geht nicht?)

- Wie wird FabAccess aufgesetzt?

- Austausch über die groben Bedarfe der teilnehmenden Werkstätten (anhand der ausgefüllten Listen)

- Klärung offener Fragen, die während der Arbeit mit den Liste oder vorher aufgekommen sind

- Ausblick auf die Projektlaufzeit:

- Über die Winterpause: testweises Aufsetzen von FabAcces, dazu erhalten die 11 ausgewählten OW Funksteckdosen, die anderen können sich welche bestellen

- Ende Januar individuelle Calls, Ziel: Klärung aufgekommener Unklarheit bzg. des Aufsetzens von FabAccess, Bedarfe an Softwareschnittstellen und Hardware sowie nächste Schritte in der lokalen Umsetzung

- Danach: selbstständige Umsetzung, Fragen im Matrix und jederzeit, ggf. und bei Bedarf besucht das FabAccess-Team die Werkstätten.

- Bitte: Learnings und offene Fragen hier dokumentieren! https://cloud.offene-werkstaetten.org/s/GwRDK6mq3giZXCC (PW: fabaccess-doku)

Notizen Call mit Joseph, 27.11.2023 nm,bv

- Auswahl der Werkstätten

- Fabmanager kompatibel machen?

- Nur ausleihen / nutzen, wenn über Fabmanager registriert? Theoretisch machbar

- Fabmanager kompatibel machen?

- Zeitplan

- Auftaktcall

- Weitere Termine

- Hardwareanschaffungen

- https://www.berrybase.de/nous-a1t-smarte-steckdose-tasmota-firmware-wlan

- https://www.reichelt.de/de/de/schaltbare-wlan-steckdose-tasmota-nous-a1t-p347718.html?r=1

- https://www.amazon.de/Tasmota-Steckdose-NOUS-A1T-stromverbrauch/dp/B0054PSI46/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=L4LOG1HCBVT7&keywords=nous%2Ba1t&qid=1701091791&sprefix=nous%2Ba1%2Caps%2C128&sr=8-2&th=1

- Nächste Schritte

- Formulare rumschicken, als Vorbereitung für den Kickoff

- Maschinenbestand feststellen (welche Maschinen sollen angeschlossen werden, was ist gewünscht?)

- Welche Berechtigungsgruppen sind geplant?

- Allgemeine Wünsche an Fabacces zu z.B. Plugins

- Terminumfrage

-

- bis 14.12., freier Zeitraum, 13 Uhr Start

-

- Bis Januar Testaufbau von Fabaccess

- Ende Januar / Anfang Februar: Offene Sprechstunden, Hardwarewünsche, Pluginwünsche, Probleme besprechen, die aufgekommen sind

- Danach Berechtigungskonzept und Material / Hardwareanforderungen planen

- Umsetzen ggf. auch durch Besuch von FabAcess

- Formulare rumschicken, als Vorbereitung für den Kickoff

Notizen Call mit Joseph am 20.9.2023

Der DSEE-Antrag ist durch. Im Kern geht es um das Aufsetzen von FabAccess in 10 Offenen Werkstätten. Dafür erhalten die Werkstätten Hardware im Wert von 1k sowie 1k für die Bezahlung einer Person vor Ort und Unterstützung durch das FabAccess-Team bei der Umsetzung.

Fragen

- Welche Kapazitäten hat FabAccess für die Umsetzung des Projektes?

- Was kann FabAccess für 30k Entwicklungsbudget + 10k Materialbudget leisten?

- Plugins für neue Geräte schreiben?

- Einführungsworkshop für die Offenen Werkstätten: technisches Aufsetzen, Berechtigungen (Konzept und Implementierung), Sicherheitsaspekte empfehlen (auch beim WLAN)

- Verleihoption aufsetzen (Bedarfe abfragen)?

- Welche Informationen benötigen wir von den zehn Offenen Werkstätten bereits bei der Auswahl?

- Was sollten die 10 Werkstätten leisten, damit dort FabAccess umgesetzt werden kann?

- es braucht ein funktionierendes Konzept, wie Berechtigungen vergeben werden. FabAccess kann bei der Entwicklung des Konzeptes unterstützen: Wie teilen wir unsere Maschinen in Berechtigungen ein? (3D-Drucker ist nicht gleich 3D-Drucker)

- es braucht eine Dokumentation des Berechtigungskonzepts

- Umsetzen: technische Einrichtung (dabei kann FabAccess bei Bedarf helfen), Maschinen eintragen, Berechtigungen vergeben, Labels ankleben

- Einführen: den Nutzenden erklären, wie das System funktioniert

- Administration: hat die Verantwortung für das System

Projektrahmen

Projektstart

01.11.2023 - 31.12.2024

Projektdauer

1 Jahr

Projektinhalt

1000€ pro Werkstatt an Hardware

1000€ pro Werkstatt zum Entwickeln

30000€ zum Entwickeln

Umsetzung

Föderation

Wäre mit 10 Werkstätten wäre ein Prototyper Aufbau realistisch

Weitere Föderationsplanung für lokale Bereiche, wie Kleingärtenvereine.

Welche Werkstätten?

- es braucht einen aktiven offenen Community-Teil (mehr als 50 Personen)

- gute WLAN-Anbind (mehr APs)

- technisches Verständnis: Netzwerkinfrastruktur, Verständnis zum Verwalten von Servern (z.B. DOCKER kennen)

- Umesetzung / einführung so 3 - 6 tage arbeit

- Akteure im Umfeld integrieren wollen (wen gibt es? Partner sollten genannt werden)

Ablauf

- Ausschreibung und Auswahl von 10 OW (gerne auch mehr als 10, dann aber keine Geldmittel, die müssten mitgebracht werden)

- Kickoff-Workshop und Einführung in Fabacces

- Abfrage von Objekten, die Berechtigungen erhalten sollen (Umfrage)

- Berechtigungskonzept entwickeln (Hausaufgabe für OW, Rückfragen können gestellt werden)

- Fehlende Plugins-Entwickeln (wenn Daten vorliegen)

- Hardware verteilen, erste Maschinen aufsetzen

Ideen

- FAQ durch Formular anlegen: Alle sollen Probleme und ihre Lösungen schon im Prozess teilen

- Berechtigungskonzeopte für andere als Vorlage veröffentlichen

- Kostenaufstellung für eine Werkstatt anlegen (was kostet das Aufsetzen von FabAccess an Hardware?)

Nächste Schritte / To-Dos

- Wie kommt das Geld zu Fabacces (Vergabe)?

- Wie kommen wir an die Hardware: Sammelbestellung?

- Welche Kapazitäten hat wer vom VOW-Team?

- Auftakt-Call VOW und Fabaccess organisieren

- Vorher: Ausschreibungskonzept entwickeln und rumschicken

- Ausschreibung zur JHV ankündigen

Leistungsbeschreibungen

Im Rahmen des Projektes “FabAccess” ist geplant die gleichnamige Software- und Hardware-Lösung in zehn Offenen Werkstätten (FabLabs, Maker- und Hackerspaces) einzurichten. Die Technologie steht als Open Source zur Verfügung. Im Rahmen des Projektes sollen die zehn genannten Orte dabei unterstützt werden, das System bei sich zu installieren. Die Orte werden im Rahmen einer Ausschreibung ausgewählt. Für die Umsetzung werden folgende Dienstleistungen benötigt:

Beratung und Betreuung (Paket A)

Beratung

Vorgesehen ist mindestens ein Workshop, bei dem die ausgewählten Werkstätten Grundlagen vermittelt bekommen, wie sie FabAccess technisch aufsetzen und verwenden können. Dabei sollen folgende Dinge vermittelt werden:

- Vermittlung von Grundlagen:

Wie ist FabAcces aufgebaut? - Bedarfsplanung:

Was muss bei der technischen Implementierung beachtet werden? - Berechtigungsplanung:

Wer soll unter welchen Bedingungen für was Zugang erhalten? - Best Practice

- FabAccess in der Praxis: Aufsetzten eines Beispielservers

Betreuung

Nach der Vermittliung von Grundlagen sollen die zehn Offenen Werkstätten dabei unterstützt werden, FabAccess lokal aufzusetzen aufzusetzten. Folgende Leistungen sind dafür zu erbringen:

- Unterstützung bei der Maschinenplanung

- Unterstützung bei der Erfassung der benötigten Berechtigungen

- Unterstützung bei dem Aufsetzten eines Servers

- Technische Anpassungen an gewünschte Strukturen

Softwareentwicklung (Paket B)

Weiterentwicklung des bestehenden Systems

Für die zehn Offenen Werkstätten werden ggf. neue Plugins benötigt, um bisher nicht unterstützte Aktoren und Sensoren ansteuern zu können. Weiterhin soll der bestehende FabAccess-Stacks zur Verbesserung der Verwendbarkeit und Bedienung weiterentwickelt werden, dabei liegt der Fokus auf folgenden Bereichen:

- Implementierung einer Desktop-Version

- Implementierung einer Web Version

- Verbesserung der Verwaltung von Resourcen (Bilder, Parameter)

- Stabilitätsverbesserung für den Client auf mobilen Platformen

- Entwicklung einer grundlegenden Föderationstruktur zum Teilen von Berechtigungen

- Integration von bestehender Hardware als FabAccess-Komponenten durch die Entwicklung von Software-Plugins

Entwicklung eines offenen Ausleihsystems

Neben der Weiterentwicklung ist die Entwicklung einer Ausleihstation für Resourcen (Werkzeuge, Maschinen etc.) geplant, die mit FabAcces kompatibel ist und auch von anderen Akteuren, als Werkstätten genutzt werden können soll. Folgende Dinge müssen dafür entwickelt werden:

- Konzeptionelle Planung eines offenen Ausleihsystems

- Anpassung des Clients um eine Ausleih-Funktion

- Entwicklung einer Konfigurations-Funktion, um die Ausleihumgebung an den institutionellen Rahmen anzupassen (optional)

- Integration einer NFC-Funktion für die Zuordnung von ausleihbaren Gegenständen

- Integration einer QR-Code-Funktion für die Zuordnung von ausleihbaren Gegenständen

Dokumentation der Entwicklungen

Alle Entwicklungen werden als Open Source dokumentiert und veröffentlicht. Dabei ist Folgendes zu erbringen:

- Zusammenfassung von Learnings

- Veröffentlichung von Berechtigungskonzepten

- Bereitstellung von Best Practices

- Bereitstellung von zwei Beispielkonfigurationen (einfach und komplex)

- Veröffentlichungen der Datenstrukturen, um interoperable System zu ermöglichen

- QR-Code

- DESFire

- Resourcenidentfier

Hardwarebeschaffung

Optionen zur Hardware

- Was muss genau beschafft werden? Auch eigenhändig entwickelte Hardware nennen

20.08.2024 // Strategiecall am 20.08.2024

Anwesend:Falko(35services), Anjuschm (VOW),Bodo(Werkbox3), Ferdi (ZU Erlangen), Jonathan (ZAM Erlangen), Kevin (ZAM), Mario (Stadtfabrikanten), Michael (Makerspace Güterloh), Roy (MS Leipzig), Jonathan (ZU Illmenau), Joris (Makerspace Bocholt), Mario (Stadtfabrikanen Chemnitz), Michael (Gütersloh), Oleg (OWBA), Roy (MS Leipzig), André (Sternenlabor), Ferdi, Peter (Sternenlabor), Tasso (sfm)

Angeda

-

Kurze Vorstellungsrunde: Name, Werkstatt, FabAccess eingerichtet ja/nein

-

Zam Erlangen: test fabaccess installation, ansonsten eigene

-

35services: test installaton

-

ZU Illmenau: keine fabaccess am laufen

-

Makerspace Bocholt: seit 3 Jahren dabei

-

Stadtfabrikanen Chemnitz: nichts produktiv

-

Gütersloh: provisorisch vor Weihnachten am Laufen

-

Leipzig: nicht produktiv

-

Werkbox3: Server laeuft, Noch nicht aktiv im Einsatz

-

-

Darstellung des aktuellen Standes

-

Max (VOW) berichtet

-

Firma wird aufgelöst aufgrund von Krankheit

-

Daher stehen Mittel zur Verfügung

-

Ziel: Anzahl der Entwickler diversifizieren und wichtige Entwicklungsbedarfe mit vorhandenen Kompetenzen angehen. FabAccess darf nicht sterben, sondern soll umso stärker und resilienter werden.

-

Lösung: Aufbau eines kleinen Teams, das auftragsbasiert arbeitet. Dafür braucht es:

-

Ein, zwei Personen, die die Kommunikation übernehmen und dokumentieren. Sie organisieren auch regelmäßige Calls (z.B. einmal im Monat) und machen bestehendes Wissen zugänglich

Drei Akteure:

- Person/Gruppe, die Entwicklung macht

- Person/Gruppe, die Dokumentation macht

- Hardware: FabReader. Wer kann sich vorstellen, das für die

Wer kann wo beitrag zu leisten? -

Softwareentwickler: sie bauen für alle wichtige Software

OlegJonathan (ZAM Erlangen)

Ich wäre bei Software, insbesondere die Prioritäten vom ZAM:

- 1. Login via OIDC / SAML

- 2. Rollen aus LDAP (damit es via NFC und SSO geht, alternativ OIDC/SAML)

- 3. Web-Client (und -Server) - gerne macht das auch haptsächlich jemand anders :D - mehr feedback notwendig:

- separates ui in einer web-platform?

- xamarin / maui irgendwie ins web portieren?

- gtk web renderer?André vom Sternenlabor, kann alles Programmieren, hat aber sehr wenig Zeit. Z.B. Entwicklung einer Web-App oder hybrider App unterstützen

Julian: Es gibt im ZAM neben Jonathan noch eine weitere Person, die hier unterstützen kann. Max hat schon mit der Person gesprochen. Im ZAM wurde schon Hardware entwickelt.

Und ich kann vermutlich noch Unterstützung aus der UX Ecke organisieren, dass eine künftiger Web-Client auch Nutzungsfreundlich seien wird. -

Dokumentation

Falko: Joris nutzt es und da läuft es produktiv. Diese Erfahrungen nutzen und das hier auch einfließen lassen, beim Thema Doku.Mario Voigt: Betreut Websiten und Dokumentationen: Kann sich vorstellen, Homepage auf den aktuellen Stand bringen, FabAccess auf verschiedenen Betriebssystemen zum Laufen bringen, Installationshinweise, auf Systemeigenheiten eingehen. Würde auch vor Ort in OWs bei Installationen helfen. Accounts einstampfen (Github...), aufräumen, Durchblick reinbringen.

Bodo werkbox3: Zusammen mit Mario Interviews in den Werkstätten: Was gibt's schon? Die Lösungen zusammentragen + DokuRoy MS Leipzig: Kann hier dabei sein aus Anwendersicht

-

Hardwareentwickler: sie bauen die Fabreader etc

André vom Sternenlabor, wenn die Doku passt und es nicht zu viel Aufwand bedeutet. Hat sehr wenig Zeit

Joris: Hat FabReader entwickelt, kann hier weiter unterstützen.

-

-

FabAccess ist Open Source, wir haben Zugriff auf alles, bzw. das wird Max mit Joseph demnächst genauer besprechen. Falko: Zugang zu Apple Store + PlayStore

-

-

Liste von Entwicklungsbedarfen

Was ist wichtig und wie möchten wir priorisieren?

-

Browserbasierte App

scheint für viele ein Mehrwert zu sein -

Single Sign-on

scheint auch wichtig zu sein -

Türen leichter öffnen (hoffentlich niemand will eine Tür mitnehmen), nicht ausleihen

da sollten wir auch ran

Tasso: Joseph hat in Hamburg im Abschluss von FabCity ein Tool für Schubladen gezeigt. Das kann evtl. auch für Türen verwendet bzw. angepasst werden.

Dazu gibt's einige Diskussionsbeiträge (siehe Aufzeichnung, ca. Minute 50) -

LDAP-Schnittstelle vereinfachen

Bedarf ist für Max unklar. Hier vielleicht nochmal Austausch nötig: Was sind hier genau die Herausforderungen?

Tasso: Zwischen SingleSignOn und LDAP Schnittstelle (keycloak?) nutzen.

Warum brauchen wir LDAP? --> FabAccess wird Modular konzeptioniert und nicht an eine Werkstatt angepasst. Es ist wichtig, das beizubehalten. -

Was fehlt?

-

Support für fehlende Objekte

PlugIns

-

Passwörter außerhalb des Klartext

Für Erhöhung der Sicherheit —> Klartext ist nur eine Möglichkeit beim Import - in FabAccess und beim Export wird Argon2-hash verwendet, das dem Stand der Technik entspricht. -

Ist eine Ausleihfunktion ein Bedarf?

-

Joris primary/secondary Modus. Kann das Script zur Verfügung stellen, ist aber nicht Prio 1.

-

Wolfram: Community Plattform/Dokumentation: Geht das? Haben wir da die Berechtigungen?

Max: Ja das wird und muss gehen. Joseph hat da sehr viel Offenheit signalisiert.

Tasso: Alles ist auf gitlab OpenSource, Personen können dort beigefügt werden. Website hängt auch in gitlab drin.

Zudem gibt's ReadTheDocs als Anwender-Doku. Da weiß er nicht, wie der Stand ist. Auch das müsste in git sein, bzw. kommt aus git raus oder kann in ReadTheDocs von Menschen mit Accounts bearbeitet werden. Daran darf‘s nicht scheitern! -

Wolfram: Anzeigenamen. Neben der internen ID eine weitere? Tasso: Matrikelnummer der Studierenden hat funktioniert. Tasso schaut, wie er hier unterstützne kann.

-

-

-

Was hat Priorität? Wer kann sich was davon vorstellen zu übernehmen?

-

Julian: Doku sollte unbedingt aufgeräumt werden, damit neue Entwickler*innen gut einsteigen können. Es gibt gerade 100 Repros...

Falko: Git zum Laufen bringen. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Wie Tasso meinte: Viel kaputt gehen kann da nicht. Da können wir dann Erfahrungen sammeln, wie das als Community-Projekt am Besten läuft - und es gibt ja Beispiele, von denen man lernen kann. -

Fazit von Max: Browser-basierte App scheint wichtig zu sein für viele. Single Sign On in LDAP und das mit den Türen.

-

Tasso: ios und android ist eigenes Arbeitspaket das zu übergeben und fortzuführen. Falko könnte sich das vielleicht vorstellen. Kommt drauf an, wie das aufgebaut ist. Max nimmt das mit.

-

Max wird mit den Personen, die sich für Softwareentwicklung gemeldet haben und auch mit denen, die sich für die Doku gemeldet haben.

-

-

Ausblick: Angebote einholen, nächster Call mit Joseph mit entstandenem Team und Übergabe. Die Gelder müssen bis November ausgegeben sein. Das DSEE-Projekt läuft bis Ende des Jahres.

-

Max kann bei Fundraising unterstützen.

-

Max: Etwa in einem Monat finden wir uns nochmal zusammen.

-

10.07.2024 // Laufende Dokumentation im Projekt FabAccess

Hier können alle Learnings und offenen Fragen festgehalten werden. Jede Frage ist wichtig und kann notiert werden. Denkt an ein FAQ, was im Nachhinein entstehen soll.

FAQ - Welche Fragen müssen beantwortet werden, um FabAccess lokal aufzusetzen?

Hier könnt ihr alle Fragen aufschreiben, die bei euch aufkommen:

- Für was ist FabAccess gedacht?

- Antwort: ..

- Für was ist FabAccess nicht gedacht?

- Antwort: ..

- Was kostet das Aufsetzen von FabAccess ca.?

- Antwort: ..

- ...

Interessante Links, die ihr mit anderen Teilen wollt

- Die FabAccess-Website: https://www.fab-access.info/

Andere Notizen, die ihr für wichtig haltet

Hier könnt ihr alles andere niederschreiben, was ihr für andere wichtig findet oder gelernt habt. Wenn ihr mögt, dann schreibt einen eindeutigen Namen hinter eure Notiz, damit wir im Zweifel nachfragen können, falls etwas unklar ist.

- ...

- ...

➡️➡️➡️➡️ Dokumentation kopiert: https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/docs/-/merge_requests/8 https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/actors/tasmota/-/merge_requests/2 ⬅️⬅️⬅️⬅️

FabAccess Tasmota Actor konfigurieren

Actor verfügbar machen

git clone https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/actors/tasmota.git adapters/tasmota

chmod +x adapters/tasmota/main.pyActor in bffh.dhall konfigurieren

actors =

{

tasmota_F0A4FB =

{

module = "Process",

params =

{

cmd = "/usr/local/lib/bffh/adapters/tasmota/main.py",

args = "--host mqtt --tasmota F0A4FB"

}

}

},Nous A1T / Tasmota konfigurieren

https://tasmota.github.io/docs/Commands/

PowerOnState auf 0 setzen, um eine Art Wiederanlaufschutz zu haben

PowerOnState Control power state when the device is powered up. More information 0 / OFF = keep power(s) OFF after power up 1 / ON = turn power(s) ON after power up 2 / TOGGLE = toggle power(s) from last saved state 3 = switch power(s) to their last saved state (default) 4 = turn power(s) ON and disable further power control 5 = after a PulseTime period turn power(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)

Ggf. FriendlyName auf etwas lesbares ändern

!! Fuktioniert das noch mit dem Tasmota Actor? !!

FriendlyName 1 = Reset friendly name to firmware default = set friendly name (32 char limit)

Tasmota aktualiseren

Upgrade 1 = download firmware from OtaUrl and restart 2 = (ESP32 only) download safeboot firmware based on OtaUrl and restart into safeboot = download firmware from OtaUrl if is higher than device version

Werbserver ausschalten und konfiguration nur über MQTT machen

!! Ist dann noch ein separates Netzwerk erforderlich? !!

Webserver 0 = stop web server 1 = start web server in user mode 2 = start web server in admin mode

Farbschema anpassen

https://tasmota.github.io/docs/Commands/#webcolor

WebColor {"WebColor":["#727272","#fafafa","#fafafa","#3f484e","#fafafa","#25d0aa","#3f484e","#ca291d","#1dca29","#000000","#25d0aa","#1a9378","#ca291d","#8a1b14","#25d0aa","#1a9378","#ffffff","#25d0aa","#3b474d"]}WiFi einrichten

SSId = 1..2 = set AP Wi-Fi SSID and restart 1 = reset AP Wi-Fi SSID to firmware default (STA_SSID1 or STA_SSID2) and restart SSID are limited to 32 characters. Do not use special characters or white spaces in the SSID

Password = 1..2 = set AP Wi-Fi password and restart 1 = reset AP Wi-Fi password to firmware default (STA_PASS1 or STA_PASS2) and restart Passwords are limited to 64 characters. Do not use special characters or white spaces in the password. Note that Password and Password1 are equivalent commands.

MQTT einrichten

MqttHost 0 = clear MQTT host field and allow mDNS to find MQTT host 1 = reset MQTT host to firmware default (MQTT_HOST) and restart = set MQTT host and restart (do NOT use .local)

MqttUser 0 = clear MQTT user name 1 = reset MQTT user name to firmware default (MQTT_USER) and restart = set MQTT user name and restart

MqttPassword 0 = clear MQTT password 1 = reset MQTT password to firmware default (MQTT_PASS) and restart = set MQTT password and restart (min 5 chars)

MqttPort 1 = reset MQTT port to firmware default (MQTT_PORT) and restart = set MQTT port between 2 and 32766 and restart

➡️➡️➡️➡️ Ende von: https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/docs/-/merge_requests/8 und https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/actors/tasmota/-/merge_requests/2 ⬅️⬅️⬅️⬅️

MQTT mit TLS

mosquitto mit traefik einrichten

ggf. noch mit crowdsec absichern

https://goneuland.de/traefik-v2-3-reverse-proxy-mit-crowdsec-im-stack-einrichten/

ESP8266 unterstützen kein TLS mit Tasmota und muss selbst gebaut werden

https://tasmota.github.io/docs/TLS/#compiling-tls-for-esp8266 !! Durch FabInfra bereitstellen, damit neue Nous per OTA geflashes werden können? !!

platform.ini

; uncomment the following to enable TLS with 4096 RSA certificates

-DUSE_4K_RSAplatformio_tasmota_env.ini

lib_extra_dirs =

${common.lib_extra_dirs}

lib/lib_ssltasmota/user_config_override.h

#ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_

#define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_

#ifndef USE_MQTT_TLS

#define USE_MQTT_TLS // Use TLS for MQTT connection (+34.5k code, +7.0k mem and +4.8k additional during connection handshake)

#define MQTT_TLS_ENABLED true // [SetOption103] Enable TLS mode (requires TLS version)

#define USE_MQTT_TLS_CA_CERT // Force full CA validation instead of fingerprints, slower, but simpler to use. (+2.2k code, +1.9k mem during connection handshake)

// This includes the LetsEncrypt CA in tasmota_ca.ino for verifying server certificates

// #define USE_MQTT_TLS_FORCE_EC_CIPHER // Force Elliptic Curve cipher (higher security) required by some servers (automatically enabled with USE_MQTT_AWS_IOT) (+11.4k code, +0.4k mem)

#endif

#endif // _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_Backup / Restore einrichten

Hardware empfehlung

Automatisches Deployment via Ansible?

Hilfsmittel

Links

https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/dockercomposehttps://fab-access.readthedocs.io/en/v0.3/installation/server_docker.html

MQTT Explorer

27.12.2023 // FabAccess FAQ

FabAccess Tasmota Actor konfigurieren

Actor verfügbar machen

git clone https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/actors/tasmota.git adapters/tasmota

chmod +x adapters/tasmota/main.py

Actor in bffh.dhall konfigurieren

actors =

{

tasmota_F0A4FB =

{

module = "Process",

params =

{

cmd = "/usr/local/lib/bffh/adapters/tasmota/main.py",

args = "--host mqtt --tasmota F0A4FB"

}

}

},

Noua A1T / Tasmota konfigurieren

https://tasmota.github.io/docs/Commands/

PowerOnState auf 0 setzen, um eine Art Wiederanlaufschutz zu haben

PowerOnState Control power state when the device is powered up. More information

0 / OFF = keep power(s) OFF after power up

1 / ON = turn power(s) ON after power up

2 / TOGGLE = toggle power(s) from last saved state

3 = switch power(s) to their last saved state (default)

4 = turn power(s) ON and disable further power control

5 = after a PulseTime period turn power(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)

Ggf. FriendlyName auf etwas lesbares ändern

!! Fuktioniert das noch mit dem Tasmota Actor? !!

FriendlyName<x> 1 = Reset friendly name to firmware default

<value> = set friendly name (32 char limit)

Tasmota aktualiseren

Upgrade 1 = download firmware from OtaUrl and restart

2 = (ESP32 only) download safeboot firmware based on OtaUrl and restart into safeboot

<value> = download firmware from OtaUrl if <value> is higher than device version

Werbserver ausschalten und konfiguration nur über MQTT machen

!! Ist dann noch ein separates Netzwerk erforderlich? !!

Webserver 0 = stop web server

1 = start web server in user mode

2 = start web server in admin mode

WiFi einrichten

SSId<x> <x> = 1…2

<value> = set AP<x> Wi-Fi SSID and restart

1 = reset AP<x> Wi-Fi SSID to firmware default (STA_SSID1 or STA_SSID2) and restart

SSID are limited to 32 characters. Do not use special characters or white spaces in the SSID

Password<x> <x> = 1…2

<value> = set AP<x> Wi-Fi password and restart

1 = reset AP<x> Wi-Fi password to firmware default (STA_PASS1 or STA_PASS2) and restart

Passwords are limited to 64 characters. Do not use special characters or white spaces in the password.

Note that Password and Password1 are equivalent commands.

MQTT einrichten

MqttHost 0 = clear MQTT host field and allow mDNS to find MQTT host

1 = reset MQTT host to firmware default (MQTT_HOST) and restart

<value> = set MQTT host and restart (do NOT use .local)

MqttUser 0 = clear MQTT user name

1 = reset MQTT user name to firmware default (MQTT_USER) and restart

<value> = set MQTT user name and restart

MqttPassword 0 = clear MQTT password

1 = reset MQTT password to firmware default (MQTT_PASS) and restart

<value> = set MQTT password and restart (min 5 chars)

MqttPort 1 = reset MQTT port to firmware default (MQTT_PORT) and restart

<value> = set MQTT port between 2 and 32766 and restart

MQTT mit TLS

mosquitto mit traefik einrichten

ggf. noch mit crowdsec absichern

https://goneuland.de/traefik-v2-3-reverse-proxy-mit-crowdsec-im-stack-einrichten/

ESP8266 unterstützen kein TLS mit Tasmota und muss selbst gebaut werden

https://tasmota.github.io/docs/TLS/#compiling-tls-for-esp8266

!! Durch FabInfra bereitstellen, damit neue Nous per OTA geflashes werden können? !!

platform.ini

; uncomment the following to enable TLS with 4096 RSA certificates

-DUSE_4K_RSA

platformio_tasmota_env.ini

lib_extra_dirs =

${common.lib_extra_dirs}

lib/lib_ssl

tasmota/user_config_override.h

#ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_

#define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_

#ifndef USE_MQTT_TLS

#define USE_MQTT_TLS // Use TLS for MQTT connection (+34.5k code, +7.0k mem and +4.8k additional during connection handshake)

#define MQTT_TLS_ENABLED true // [SetOption103] Enable TLS mode (requires TLS version)

#define USE_MQTT_TLS_CA_CERT // Force full CA validation instead of fingerprints, slower, but simpler to use. (+2.2k code, +1.9k mem during connection handshake)

// This includes the LetsEncrypt CA in tasmota_ca.ino for verifying server certificates

// #define USE_MQTT_TLS_FORCE_EC_CIPHER // Force Elliptic Curve cipher (higher security) required by some servers (automatically enabled with USE_MQTT_AWS_IOT) (+11.4k code, +0.4k mem)

#endif

#endif // _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_

Backup / Restore einrichten

Hardware empfehlung

Automatisches Deployment via Ansible?

Hilfsmittel

Links

https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/dockercompose

https://fab-access.readthedocs.io/en/v0.3/installation/server_docker.html

MQTT Explorer

16.03.2023 // Öffentliche Aktivitäten von FabAccess - Stand 16.03.2023

- “Joris-Release” - für Joris Bijkerk - https://repaircafe-bocholt.de/

- Meet & Chat VOW

- Talk auf der Gulasch Programmiernacht (GPN) - https://www.offene-werkstaetten.org/post/api-release-v0-3 - (21.05.2022)

- Vorstellung bei Fab:UNIverse 2022 - https://pretalx.innovisionlab.de/fab-universe-2022/talk/AH78P7/ - 26.08.2022

- CommunityCall “for beginners” - https://pad.gwdg.de/mByN6YTYRo6Zs-qKQtuRAA?view# (30.11.2022)

- CommunityCall “deep dive” (14.12.2022)

- Vorstellung beim Jahrestreffen des VOW (Eigenbaukombinat) - https://www.offene-werkstaetten.org/post/eigenbaulaune (27.08.2022)

- LightningTalk auf der FOSDEM - https://fosdem.org/2023/schedule/event/fabaccess/ (05.02.2023)

- Showcase und Talk bei TheFutureOfMaking - https://www.interfacerproject.eu/news/tfom23-conference-expo/ (03.03.2023)

- Ideenentwicklung zur Knowledge-Toolchain beim OpenToolchainHackathon - https://www.opentoolchain.org/hackathon/ (06.03.2023)

- Workshop beim Statustreffen der StartupLab@FH - https://www.eventbrite.de/e/statustreffen-startuplabsfh-tickets-511578082817 (15.03.2023)

Installationen

Aktiv

- Labor für Fertigungsverfahren der Mechatronik, BHT Berlin

- Repaircafe Bocholt - https://repaircafe-bocholt.de/

Test-Installationen (nícht abschließend)

- c.lab, München (Alpha-Test erfolgt, aktuell Update auf 0.4 geplant) - https://creative-lab-hm.de/

- ZAM Erlangen (Alpha-Test erfolgt, Update auf 0.4 geplant) -

Avisiert

- Machbar Potsdam

- FabCity Hamburg (tbd.)

- Tech-Starter, BHT Berlin - https://projekt.bht-berlin.de/qio2021-2024/techstarter/

- Strascheg Center for Entrepreneurship, MÜnchen - https://www.sce.de/index.html

- Rollwerk Berlin - https://www.offene-werkstaetten.org/werkstatt/rollwerk

04.03.2023 // FabAccess Notizen

Community Call 04.03.2023

- SSO/LDAP wurde angefangen in die API einzubauen, klingt aber noch nach work in

progress - Claims auf Ressource können künftig überschrieben werden durch andere Nutzer, wenn

Ressource in einem bestimmten Zustand (z.B. fertigen 3D-Drucker übernehmen, der nicht

freigegeben wurde) - "Ablaufzeit" über "Script dranhängen an API"

- Verleihzustand vs. Gerätezustand soll dargestellt werden

- Gerätezustand über Initiator z.B. von MQTT in FabAccess übertragen; z.B. Stromverbauch

für x min < y, dann freigeben - Komplexe Abhängigkeiten z.B. in Homeassistant abbilden und Ergebnis-Signale an

FabAccess übertragen - Ablaufende Berechtigung über API möglich, Implementierung in Kern WIP

- OAuth soll implementiert werden, wird aber nicht alle Mechaniken erlauben

- Login mit gescanntem QR Code als Alternative zu Benutzername/Passwort

- Hackwerk Aalen baut eigenen FabReader (Gehäuse), Zusammenbau der existierenden Designs hat nicht geklappt

03.02.2023 // NFC Lib - DESFire

Müssen wir uns mal anschauen, da die das können, was wir wollen

ISO 7816

Die ISO 7816 spezifiziert in mehreren Teilen die Normen für kontaktbehaftete Chipkarten. Für die DESFire Bibliotheke ist der Teil 4 relevant, da dort die Kommunikation mit der Chipkarte definiert wird.

ISO 7816 Parts

ISO 7816 Part 4

APDU Command

(wird an PICC gesendet)

| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Data | Le |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1* byte | max. 253* bytes | 0-3 bytes |

| siehe Wikipedia |

APDU Response

(kommt als Antwort vom PICC)

| Data | SW1-SW2 |

|---|---|

| max. 253** bytes | 2 bytes |

CLA=Instruction Class

gibt an, ob es sich nachfolgend um standardisierte Befehle oder um proprietäre Befehle handelt. Normalerweise 0x90.

INS=Instruction Code

jeweiliger Befehl der ausgeführt werden soll.

P1/P2 = Instruction parameter for command

spezifische Parameter für den Befehl, z.B. ein Offset in der Datie in der geschrieben werden soll.

Lc = commando Length

nennt die Anzahl der Bytes die in [Data] übergeben werden. Kann 1 Byte (max 255) oder 3 (max 65 535, erstes Byte muss 0 sein) Bytes verwendet werden.

Data = command data

Daten die im Zuge des Befehls übertragen werden sollen / als Antwort vom PICC zurückgegeben werden.

Le = response Lenght

Anzahl der Bytes die als Antwort erwartet werden. Dabei stellt 0x00 ein "Platzhalter" für "eine undefinierte Länge bis zu 255 Bytes" da.

SW1-SW2 = Response Trailer

gibt den Anwort-Status wieder, z.B. (Hex): 90 00 für "Command successfully executed (OK)" 91 00 für "OK" siehe Response codes

"*" / "**" wir verwenden maximal 255 bytes, da ansonsten die Datenübertragung mittels MQTT sehr lang werden könnte.

Beispiel

select Application 0xC0FFEE siehe OTA Beispiel

| Parameter | Wert | Kommentar |

|---|---|---|

| CLA | 0x90 | Standard Befehlssatz |

| INS | 0x5A | select Application |

| P1/P2 | 0x00/0x00 | keine zusätzliche Parameter |

| Lc | 0x03 | 3 Bytes |

| Data | 0xEE, 0xFF, 0xC0 | umgekehrte Reihenfolge(?) |

| Le | 0x00 | 0x00 = maximal 255 bytes |

Befehl: "\x90\x5A\x00\x00\x03\xEE\xFF\xC0\x00" bzw. 905A000003EEFFC000

Antwort "\x91\x00" bzw 9100

| Parameter | Wert | Kommentar |

|---|---|---|

| Data | - | Befehlt erwartet keine Daten (Le=0) |

| SW1/SW2 | 0x91, 0x00 | "OK" |

Befehle

Wrapping von DESFire Native Commands in ISO 7816-4 APDU Frames. ClA(Class) = 0x90 (Bei allen Commands für die Karte) INS(Instrucation) = Command Code des jeweiligen Befehls

Glossar

AID = Application ID

Jede Application auf der DESFire Karte hat einen eigenen Identifier. Ein AID ist 3 Byte groß.

PICC = Proximity Integrated Circuit Card

Die Chipkarte selber

IV = Initialisierungsvektor

Ist ein Begriff aus der Kryptographie und bezeichnet einen Block von Zufallsdaten, der in bestimmten Modi einiger Blockchiffren verwendet wird, wie dem Cipher Block Chaining Mode.

CBC = Cipher Block Chaining

Ist eine Betriebsart, in der Blockchiffren betrieben werden können. Vor dem Verschlüsseln eines Klartextblocks wird dieser zunächst mit dem im vorhergehenden Schritt erzeugten Geheimtextblock per XOR (exklusives Oder) verknüpft.

Datenstruktur Low Level

| PCB | [CID] | [NAD] | [INF] | EDC/CRC |

|---|---|---|---|---|

| 0x0A | 0x00 | n.v. | APDU data | specific |

| 1 byte | 1 byte | 1 byte | max. 253 bytes | 2 bytes |

PCB = Protocol Control Byte (low level, prologue field)

Ist Teil der "Umkapselung" eines APDU Kommandos in der Kommunikation mit dem PICC. Im Normalfall 0x0A (Information Block, no chaining, CID follows, no NAD, BlockNr = 0).

CID = Card ID (low level, prologue field)

Ist Teil der "Umkapselung" eines APDU Kommandos in der Kommunikation mit dem PICC. Ist der Identifizierer des aktuelle PICCs. Ist nur relevant, wenn mehrere PICCs vom Leser gleichzeitig erkannt wurden und nacheinander selektiert wurden. Bei der Kommunikation mit nur einer Karte immer 0x00.

NAD = Node Address

Identifizierer für Absender und Empfänger. Wird nicht verwendet.

EDC / CDC = Error Detection Code / Cyclic Redundancy Check (low level, epilogue field)